中国人开始买机器人养老了

养老机器人,听着挺时髦一事儿,搁现在可太让人纠结了。一边是老龄化越来越严重,老人照顾不过来,一边是这机器人看着美好,实际用起来麻烦一堆,市场还不咋买账。

就说严毛敏老太太吧,一个人在上海黄浦区那电梯公寓住着,76 岁了,身子骨看着挺硬朗,可冠心病、高血压这些毛病缠身,心里怕呀,怕哪天在家出点事儿,闺女不知道。逛老博会的时候,相中个叫大头阿亮的机器人,想着这下有个 “小保镖” 了。这大头阿亮,半人高,脑袋是个带摄像头的平板,柱身白白的,底下接个扫地机器人似的轮盘,模样不算出彩,功能倒挺实在。每过半小时,就从充电桩出发,按设定路线溜达,找老太太,确认平安后,还奶声奶气来一句 “我看到你了”,眼睛在屏幕上一眨一眨,跟个小机灵鬼似的,完事儿再乖乖回充电桩。要是喊几声老太太没回应,警报立马发给闺女。不过它也有不灵的时候,分不清老太太是躺着还是跌倒,只能一股脑都报,虽说客户都宁可错报一万次,也不想漏报一次,可这也暴露技术短板了。

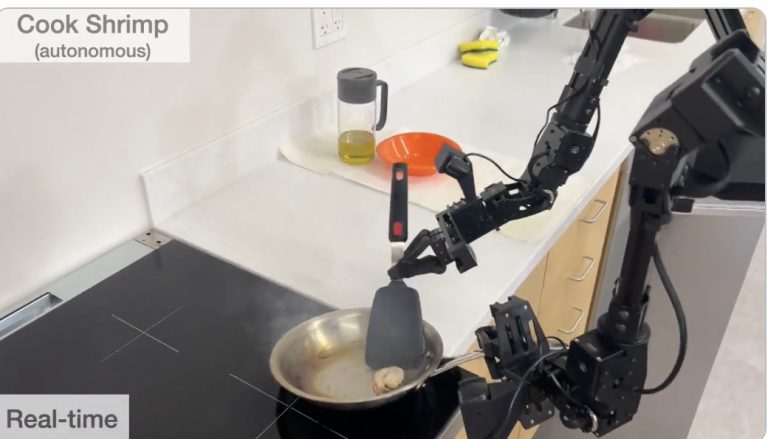

再瞧瞧国外那些有名的,日本软银的 Pepper,2014 年推出的时候,好家伙,那阵仗,跟明星出道似的,1 米 2 的个子,脑袋像铁臂阿童木,双手灵活,脚踩三角轮盘,能识别人情绪、唠嗑、唱歌跳舞,刚发售每月限量 1000 台,一分钟抢光。可风光没几年,2021 年停产了,为啥?养老院里用着用着,老人们腻味了,就那几套歌舞、固定锻炼模式,新鲜感一过,跟个摆设没啥两样。

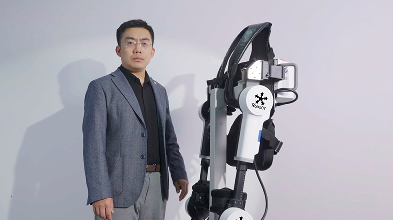

养老机器人种类不少,各有各的 “小心思”。辅助移动的,像银发辅抱式移位机,设计初衷多贴心呐,想着帮护工减轻负担,以前三个人抬 80 公斤老人,费劲巴拉,还容易让护工落下腰病,用这移位机,一个人轻松操作,一分钟搞定移位。可现实呢,老人觉得机器冷冰冰,没温度,子女花了钱还得搭把手,觉得冤得慌,销量惨淡得很。还有大小便智能护理机器人,看着像老式吸尘器接个管子,能自动处理排泄、清洗烘干消毒,听着高大上,淘宝上销量却少得可怜,和那几千万失能老人需求相比,简直天差地别。

这背后问题可海了去了。技术上,先拿跌倒侦测说事儿,好多机器人号称能守护老人安全,实际分不清正常躺卧和跌倒,净瞎报警或者关键时候掉链子。方言识别更是 “老大难”,咱中国方言五花八门,像迷宫似的,机器人大多只能听普通话,老人讲方言它就干瞪眼,像严毛敏老太太说上海话,大头阿亮就懵圈,这还咋贴心陪伴?网络环境也扯后腿,好多老人家里没 Wi-Fi,养老院信号跟捉迷藏似的,时有时无,有的老人晚上一关灯,顺手把路由器电源也断了,机器人直接 “罢工”,企业想装内置 SIM 卡解决,可成本又上去了,用户还不一定买账。

市场接受度更是 “惨不忍睹”。消费者心里有道坎,老人觉得戴智能手环、坐轮椅,就像给自己贴了个 “我老了、不行了” 的标签,抗拒得很。子女掏钱买机器人,指望一劳永逸,结果还得跟着忙活,自然不乐意。像便携式洗浴机,设计多精妙啊,纳米水粒清洁、污水回吸,滴水不漏,可到市场上,就是无人问津。

商业运营也处处碰壁。研发公司想拉投资,资本都精得跟猴似的,一看产品销量没起色,盈利没指望,都躲得远远的。大头阿亮研发团队不就被晾在那了嘛,眼巴巴盼着钱进来,好升级产品、拓展功能,愣是没辙。租赁模式在国外风生水起,到咱这儿就 “水土不服”,消费者偏爱买断,还缺个靠谱租赁平台,厂家想盘活产品、降低门槛的招儿都使不出来。

不过别灰心,也不是没盼头。咱国家政策东风这不就吹起来了嘛,工信部、国务院接连出招,推动 “机器人 +” 在养老领域应用,培育银发经济,虽说现在风还不算大,但势头有了。日本就是个好榜样,早在 1970 年就迈进老龄化社会,政府一路 “保驾护航”,又是补贴,又是规划产业,护理机器人市场跟吹气球似的膨胀,规模蹭蹭涨,养老院里机器人都成 “主力军” 了,咱跟着学,准没错。

再看人口结构这变化,60 岁及以上人口跟雨后春笋似的往上冒,失能老人数量惊人,老年护理员却缺口 550 万,还不断有人流失,供需严重失衡,这就是养老机器人的 “入场券” 啊。等 60 后、65 后这批懂科技、兜里有钱的老人真正老了,市场需求一爆发,价格顺势降下来,产业就盘活了。

但也别乐太早,新麻烦跟着就来。机器人进了养老院,护工工作从贴心照顾老人变成盯着机器,情感上接受不了,觉得自己成了 “机器人保姆”,工作热情、关怀度都打折了。家里人也一样,有了机器人帮忙,看望老人次数都少了,亲情责任被机器 “稀释” 了,这可违背养老初心了。

养老机器人这事儿,就是个 “烫手山芋”,扔了可惜,拿着烫手。技术得攻克难题,把跌倒侦测、方言识别这些 “硬骨头” 啃下来,产品设计得更贴合老人心思,别整那些花里胡哨不实用的。商家得转变思路,找对营销点,把租赁模式弄顺溜了,把成本降下来。社会得重新审视养老责任,机器人是帮手,不是 “甩手掌柜”,亲情关怀、人文温度不能丢。只有各方齐心协力,这养老机器人才能真正走进老人生活,担起养老 “大梁”,不然就是空中楼阁,看着美好,一戳就破。咱得明白,养老不是简单的 “养身”,还有 “养心”,机器人给得了照顾,给不了爱,怎么平衡,是摆在全社会面前的一道必答题,答好了,老人晚年有依,社会养老无忧,答不好,这老龄化难题,只会越来越难解,陷入死胡同。在当今这个时代,养老问题愈发像块沉甸甸的石头,压在社会的心口。随着老龄化浪潮汹涌袭来,养老机器人应运而生,本应是那破浪的 “救生艇”,可现实里,却深陷泥沼,状况百出,着实让人又急又无奈。

就说严毛敏老太太吧,在上海黄浦区的那栋电梯公寓里,守着自己的一方小天地,独自生活。虽说 76 岁的她,身板瞧着还算硬朗,可冠心病、高血压这些 “定时炸弹”,时刻悬在心头。她最怕的,就是哪天独自在家出了岔子,闺女却毫不知情。机缘巧合下,在老博会上,她瞅见了 “大头阿亮” 这个小机器人,瞬间觉得像抓到了根 “救命稻草”,满心期待它能当自己的 “守护天使”。

“大头阿亮” 模样挺别致,半人高的个头,脑袋是个嵌着摄像头的平板电脑,白色柱身搭配底下类似扫地机器人的轮盘,活脱脱像个科技感满满的 “小精灵”。它的任务很明确,每隔半小时,就像个尽职的小巡逻兵,从充电桩出发,沿着预设好的路线,在屋里 “溜达” 着找严老太太,确认她平安无事。一旦 “锁定” 老太太,还会奶声奶气来一句 “我看到你了”,屏幕上那双大眼睛一眨一眨的,仿佛在传递着安心。要是连喊几声都没回应,警报瞬间就飞向闺女那儿。不过,这小家伙也有 “犯迷糊” 的时候,面对老太太是正常躺着休息还是不慎跌倒,它就像个还没开窍的孩子,分不清状况,只能一股脑全上报,虽说秉持着 “宁可错报一万,不可漏报一次” 的原则,可也着实暴露了技术短板,就好比让个新手厨子掌勺,关键时刻,手艺还是差点火候。

再把目光投向国外,日本软银推出的 Pepper 机器人,那曾是机器人界的 “大明星”。2014 年刚登场时,可谓风光无限,1 米 2 的身高,顶着个类似铁臂阿童木的脑袋,双手灵活自如,脚下踩着三角轮盘,活像个从科幻世界走来的 “小超人”。它本事也不小,能识别人们的情绪,陪人唠嗑,唱歌跳舞更是不在话下。发售初期,每月限量 1000 台,那抢购场面,简直比抢热门演唱会门票还火爆,一分钟内就被一抢而空。可谁能料到,几年后,它却跌落 “神坛”,在养老院里 “失宠” 了。为啥呢?原来,它那几套固定的歌舞节目和锻炼模式,就像反复重播的老电视剧,刚开始新鲜,时间长了,老人们就腻味得很,新鲜感一过,它便成了角落里积灰的 “摆件”,这也凸显出养老机器人在持续吸引用户上的困境,好似一场绚烂烟火,开场惊艳,落幕却只剩寂寥。

养老机器人品类繁多,各怀 “绝技”,却又各有无奈。像银发辅抱式移位机,初衷简直是暖到人心坎里,专为解决护工搬运老人的难题而生。以前,挪动个 80 公斤的老人,那得三四个护工齐上阵,使出浑身解数,还常常害得护工落下腰肌劳损、腰椎间盘突出这些 “职业病”,简直是 “搬人如搬山”,费力不讨好。有了这移位机,可就大不一样了,操作简单得像开儿童玩具车,一个护工轻轻松松,一分钟就能把老人从床上挪到轮椅或者卫生间,妥妥的 “减负神器”。可现实却像泼了盆冷水,老人们觉得它冷冰冰、没感情,子女花了钱,还得在旁搭把手,心里直犯嘀咕,觉得这钱花得冤枉,销量自然惨淡得如同寒冬里的枯枝,无人问津。

还有那大小便智能护理机器人,外观乍一看,像个老式吸尘器接了根神秘 “触角”,功能却相当强大,能自动识别排泄状况,紧接着像个高效清洁工,迅速吸抽处理,再完成清洗、烘干、消毒一系列流程,设想得极为周到。可瞅瞅淘宝上的销量,寥寥无几,和国家几千万失能老人那庞大需求相比,简直是小巫见大巫,宛如一滴水掉进了沙漠,瞬间没了踪影,背后反映出的是产品与市场对接的严重错位。

细究起来,养老机器人面临的困境像一团乱麻,错综复杂。技术层面,跌倒侦测功能就像个 “半吊子” 侦探,多数时候分不清老人是正常休憩躺卧,还是意外跌倒,要么瞎报警,扰得人心惶惶,要么关键时刻沉默不语,让人干着急。方言识别更是像走进了语言 “迷宫”,国家汉语方言丰富得如同满天繁星,各地有各地的调调,机器人大多却只能听懂普通话,一旦老人操着方言倾诉,就像鸡同鸭讲,完全没法顺畅交流,严毛敏老太太跟 “大头阿亮” 用上海话唠嗑时,它就只能干瞪眼,这样还谈何贴心陪伴呢?网络环境也不给力,好多老人家里没 Wi-Fi,养老院的信号像调皮孩子,时有时无,有些老人晚上一关灯,顺手把路由器电源断了,机器人瞬间就 “瘫痪”,企业想装内置 SIM 卡补救,可这又像往骆驼背上加稻草,增加成本不说,用户还未必领情。

市场接受度更是块难啃的 “硬骨头”。消费者心里那道坎,高得像座小山。老人们觉得戴上智能手环、坐上轮椅,就像被贴上 “我老啦,不中用啦” 的标签,心里一百个抗拒。子女掏钱买机器人,本指望能当 “甩手掌柜”,结果还得跟着忙活,感觉像花了冤枉钱买了个 “半成品”,自然满心不乐意。就拿便携式洗浴机来说,设计理念新颖得如同科幻电影里的发明,纳米水粒清洁、污水回吸,做到滴水不漏,仿佛是个温柔又能干的 “清洁小精灵”,可到了市场上,却无人赏识,门可罗雀。

商业运营这边,也是处处碰壁,研发公司想拉投资,就像在沙漠里求甘霖,资本都精明得像老狐狸,一看产品销量像蜗牛爬,盈利无望,都远远躲开,“大头阿亮” 研发团队不就被晾在那儿,眼巴巴盼着资金注入,好升级产品、拓展功能,却只能望洋兴叹。租赁模式在国外像坐顺风船,顺风顺水,到这儿却像搁浅的船只,动弹不得,消费者偏爱买断,还缺个靠谱的租赁平台,厂家想盘活产品、降低门槛的招儿,都打在棉花上,使不上劲。

当然,事情也不是毫无转机,曙光还是隐隐可见的。国家政策这股东风,正徐徐吹来,工信部、国务院接连出台举措,大力推动 “机器人 +” 在养老领域应用,培育银发经济,虽说眼下风还不算强劲,可势头已然有了,恰似春天的第一缕微风,带来生机与希望。日本就是个现成的好榜样,早在 1970 年就一头扎进老龄化社会,政府一路 “保驾护航”,又是高额补贴,又是精心规划产业,护理机器人市场就像被施了魔法,规模像气球一样迅速膨胀,养老院里机器人都成了 “香饽饽”,咱跟着学,借鉴经验,未来可期。

再瞧瞧人口结构这大变局,60 岁及以上老人数量如同雨后春笋般节节攀升,失能老人群体庞大得令人咋舌,老年护理员缺口却高达 550 万,还像漏水的水桶,不断有人流失,供需失衡严重得如同天平一端高高翘起,这可不就是养老机器人的绝佳 “入场券” 嘛。等 60 后、65 后这批懂科技、兜里有钱的老人真正步入暮年,市场需求一旦井喷,价格大概率会像坐滑梯一样降下来,产业也就盘活了,迎来属于它的 “黄金时代”。

不过,可别被这点希望冲昏头脑,新麻烦也接踵而至。机器人进了养老院,护工的工作从贴心照料老人,变成像看管机器的 “监工”,情感上怎么都转不过弯,觉得自己成了机器的 “跟班”,工作热情和关怀度大打折扣,仿佛从温暖的人间烟火,掉进了冰冷的机械世界。家里人也一样,有了机器人代劳,看望老人的次数就像退潮的海水,越来越少,亲情责任被机器 “稀释” 得淡薄如纸,这可完全违背了养老的初衷,也引发了一个争议性话题:在科技助力养老的路上,我们是不是丢了最珍贵的人文关怀,该如何平衡机器与人性的天平呢?

养老机器人这事儿,如今就是个棘手难题,弃之可惜,用之又诸多不顺。技术得攻克重重难关,像攀登高峰一样,把跌倒侦测、方言识别这些 “险峰” 踩在脚下,产品设计得贴合老人心思,别搞那些花架子。商家得转变经营思路,找对营销 “密码”,把租赁模式理顺,把成本降下来。社会更得重新审视养老责任,机器人是得力助手,但绝不是 “替身”,亲情关怀、人文温度一丝一毫都不能少。唯有各方齐心协力,这养老机器人才能真正走进老人生活,扛起养老的 “大梁”,不然,就只是空中楼阁,看着漂亮,实则不堪一击。毕竟,养老可不只是 “养身”,更是 “养心”,机器人能给予生活照料,却难以填满情感的沟壑,如何平衡,是全社会都得深思熟虑、用心作答的 “必考题”,答好了,老人晚年有依靠,社会养老无压力,答不好,老龄化这块 “巨石”,只会压得我们更喘不过气,陷入无尽困境。